こんにちは。

石﨑遊太です。

このところ、私の政治的スタンスについて、期待も込めた厳しいご意見を多方面から頂戴する機会が増えています。

どれも真摯に受け止め、改めて自分の立ち位置を見つめ直す時間を過ごしています。

特にネットやSNS上のご指摘には、事実誤認があったとしても、自分の発信不足が招いた結果だと反省しています。

そのため、ネット上での具体的な反論や応酬は、できる限り避けるようにしています。

(もちろん、悪意のある明らかな誹謗中傷には毅然と対応します)

そうした中でも、私が「無所属であること」についての誤解や混乱が目立つように感じました。

この点を放置することは、私のスタンスがどうこうという次元を超えて、今後新たに政治に参加(立候補や投票)しようとする方々にとっても、損失になりかねません。

そこで今回は、反論ではなくあくまで考察として、無所属議員とは何かを、私の立場も踏まえて整理しておきたいと思います。

無所属議員とは?

実は「無所属」の定義については議論の余地が残されており、明確な回答が得られません。

しかし、最も一般的で明確な定義は「政党の公認を受けていない議員」というものです。

より具体的には、選挙の際に提出する立候補届出書に、政党名を記載(かつ証明書類を添付)していない候補者が「無所属」と扱われるといって差し支えないでしょう。

では「(公認は受けていないが)政党の推薦を受けた候補者」はどうかというと、ここは判断が分かれます。

推薦は選挙の届け出とは無関係で、公職選挙法上の定義もありません。

そのため、形式的には「無所属」として扱われますが、実質的には政党と連携しているケースも少なくありません。

私個人としては、政党から公認も推薦も受けていない、という点で自分を「無所属議員」と位置づけています。

また、「無会派」であることと「無所属」であることが混同されることもありますが、これは議会内の運営上の分類であり、政党との関係とは別次元の話です。

先日お伝えした通り、私は他の議員と会派「三志会」を立ち上げましたが、政党とは個人としても会派としても一切関係がないため、無所属議員であるという認識(事実)に変わりはありません。

無所属議員について具体的なイメージを持っていただくためにも、下記に無所属であることの長所と短所をまとめてみます。

無所属であることのメリット

最大のメリットはやはり、「党の方針に縛られず、是々非々で判断できる自由さ」にあります。

その時々の情勢や課題に応じて最善と思う選択ができること。

これは市民の声をダイレクトに政策に反映させる上で、大きな強みです。

また、政党色がないことで、有権者の方から相談を受ける際の心理的ハードルが下がるという側面もあります。

「どの政党にも忖度せず話せる議員」として、多様な立場の声を吸い上げやすいのは、無所属だからこその特性だと感じます。

さらに、政党によっては議員報酬の一部を「党費」として納める制度を設けているところもあります。

無所属であれば、そういった費用負担は発生しません。

そのぶん、自分の判断で政策調査や地域活動に投資することが可能です。

そしてこれは議会内での話ですが、どの政党ともフラットに話ができ、協力もしやすいことは、実はとても大きなアドバンテージです。

(もちろん、各政党の議員からは「虫のいい奴だ」と信用を得られないリスクもあり、立ち振る舞いには責任が伴います)

無所属であることのデメリット

一方で、無所属だからこそ直面する課題も少なくありません。

まず選挙時には、政党の持つ組織力や資金的支援に一切頼れません。

ボランティア、政策づくり、広報手段など、すべて自力で整える必要があります。

政党によっては公認候補に対して選挙対策費の支援を行うケースもありますが、当然ながらそんな支援は得られません。

また、当選後の議員活動においても、情報量の差は大きな壁です。

かつて国の法改正に対して意見書を提出しようとした際、議事録も十分に得られず、国会中継をひたすら視聴・文字起こしし、自力で解釈を深めていった経験があります。

非常に勉強になった半面、情報インフラの違いを痛感しました。

アンテナの高さと相当な覚悟がなければ、この差を埋めることはできません。

※当時の奮闘については過去の記事をご覧ください。

加えて三浦市議会の場合、「公党に所属していれば1人でも会派として認められる」という運用ルールがあります。

(無所属は2人以上でないと会派を結成できません)

この差が、発言機会など議会内の影響力にも直結します(この点については新会派「三志会」立ち上げの際にも触れました)。

つまり、無所属という選択は見た目以上に、多くの負担と責任(=デメリット)を背負うものです。

それでも私は、両者を天秤にかけたときに、迷うことなく無所属を選びました。

結びに代えて

冒頭で申し上げた通り、今回の記事を書くに至った一番のきっかけが、

「無所属議員だと思って投票したのに、裏切られた気分だ」というお声をいただいたことでした。

私は公認も推薦も受けていないという点で、完全に無所属のつもりでしたから、最初はそのご指摘の真意がつかめませんでした。

でも、対話を重ねるうちにその方の本当の思いが見えてきました。

その方にとって無所属議員とは「いかなる政党とも距離を置く(反対する)、いわば“反政党議員”の存在」だったのです。

確かによく考えれば、そう捉える方がいても不思議ではありません。

しかし私の立場は、政党そのものを否定するものでは決してありません。

これまで論じてきた通り、政党に属する議員か無所属の議員であるかについては、どちらにもメリットデメリットがあることです。

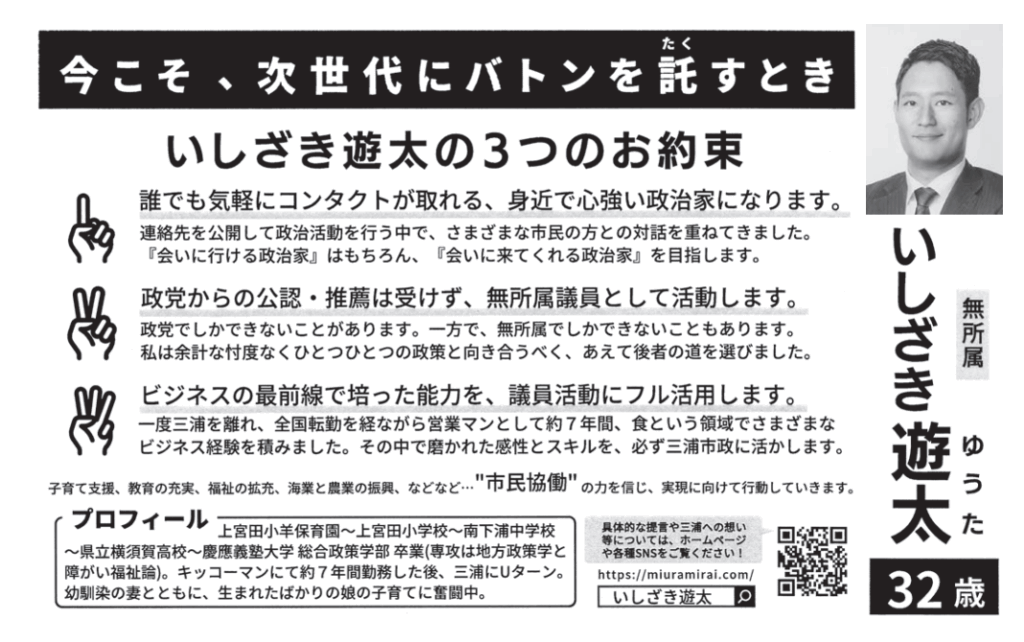

このことは、当時の選挙公報でも明確に記載しています。

私自身は「市民に近い目線で政策判断を行いたい」「余計な忖度なく対話や情報発信をしたい」という理由から、無所属の道を選びました。

無所属だからこそ、どの政党とも手を取り合える可能性が生まれてきます。

フラットな立場で、ある時は協力し、またある時は立ち止まって喧々諤々と議論を重ねる。

議員として、そんな柔軟さと誠実さを持ち続けたいと思っています。

逆に無所属という殻に閉じこもって、政党所属の議員と対話や協調ができないことは、大きな損失だという考え方です。

「三浦をもっと良いまちにしたい」という純粋な思いを、「〇〇党は嫌いだから協力しない」などという自分のイデオロギーだけで濁らせたくありません。

(もちろん、私にだってそれぞれの政党について思うところはたくさんありますが…)

ただし、無所属にもさまざまな捉え方やスタンスがあることも事実です。

いわゆる“反政党”や“反〇〇党”を掲げる無所属議員がいてもいいでしょうし、そういった議員を支持したいという市民の方がいてもいいと思います。

それぞれのポジションを否定するつもりは毛頭ありません。

しかし私は、そういった政党の対立関係などは一旦棚上げして、それぞれのイデオロギーを超えた“オール三浦”でこのまちを次のステージに進めていきたいのです。

あくまで私がどんな考えでこの立場にいるのか、少しでもご認識いただけたら嬉しく思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

石﨑遊太